子どもの環境教育

「身近な自然を体験! 見て、考えて、行動する」

【目的】

子どもの環境教育事業は、持続可能な社会をつくるために、身近な自然、地域の自然と文化を探求し、郷土愛や地域への愛着心を持ち、主体的に行動できる子どもたちを育成します。

① 自然に親しむ

② 生きる力、感性を育てる

③ 生命を尊重し、自然環境の保全に寄与する

【2023年度 子どもの環境教育(8回) イベント内容】

田んぼの学校(6回)、カメの観察会(2日間)

白井運動公園の森であそぶ・森で工作

※雨天時翌日

●田んぼの学校(6回シリーズ)

第1回 5月20日 田んぼの生きもの観察(カエルの観察)、田植え

第2回 6月10日 水路で水生生物の観察、ビオトープつくり(水路堀り)

第3回 8月 3日 かかしづくり・イネのお花見・流しそうめん

第4回 9月14日 バッタの観察会、稲刈り、はざがけ

第5回 9月28日 竹筒で新米・昔の脱穀

●その他観察会(2回)

8月31日、9月1日

カメの観察会(金山落 かなやまおとし)

11月 2日 森でゲーム、森で工作

1、田んぼの学校

大人から子どもまでが、田植えから稲刈り、昔の脱穀までの作業を一緒にできることをスタッフ一同、心から嬉しく思っています。季節の移り変わり、稲の成長、子どもたちの成長、「自然の恵み」が感じられるプログラムです。

2-1 田植え、田んぼでどろんこ遊び

三角定規を回転させ、前進しながらイネを植えます。初めて、田んぼに入った子どもたちは、ぬるぬる、どろどろ、あったかい泥の感触を楽しみました。となりの田んぼを使って、子どもたちがどろんこ遊びをしました。

2-2 草取り

6月初旬の田んぼです。イネは分けつし、ぐんぐん成長しています。イネに栄養が行くように、田んぼの草取りをしました。この時期に水田内に入ることで、イネの周りの土がかき混ぜられ、丈夫なイネが育ちます。コナギ、オモダカ、イ等、田の植物がはえていました。アメリカザリガニも捕まえました。

分けつ:イネ科の植物の根に近い茎の節から新しく茎が発生すること。

2-3 かかし作り

2019年6~7月は、気温が低く、そのためイネの開花が10日近く遅れました。7月下旬、やっとイネの花が咲き始めました。お米になる前のイネの実の汁を食べにスズメがきます。田んぼの見張り番のかかしを作り、田んぼに立てました。アイディアいっぱいのかかしが田んぼに並び、イネの成長を見守ってくれています。かかしのように、「T」、「T、TTT、T!」

2-4 流しそうめん

30mの流しそうめん

平塚の竹林から切り出した孟宗竹(モウソウチク)を使って流しそうめんの【とい】を作りました。そうめんを冷たい井戸水で冷やし、参加者はおなかいっぱい食べました。

2-5 イネのお花見

5月に田植えしたイネの花見

7月下旬にイネの花が咲き始めました。水温が高い場所から穂をつけていきます。イネのお花見ができるのも、8月上旬までのわずかな期間です。イネの花を見たことあります?イネは、上から下へ向かって花が咲くんだね。

2-6 稲刈り、はざがけ

待ちに待った、稲刈りです。子どもから大人まで、鎌をもってザクザク稲を刈ります。2本の苗からずっしりとした稲穂が咲きつきました。(左上)

写真は2018年9月のはさがけの様子です。

ワッショイ!ワッショイ!おいしくなあれ!!! 重い稲穂を【はざ】にかけて天日干しをしました。(右上)

2-7昔の脱穀、来年に向けての作業

稲穂から籾(もみ)、籾から籾がらをはずし、玄米までにするのが脱穀です。千歯こき、足踏み脱穀機、唐箕(とうみ)を使って昔の脱穀を体験しました。お米の脱穀は、先人たちの知恵がたくさんあつまっています。来年に向けて、田んぼに、稲わらをしきました。

2-8竹筒で新米を炊き食べる

新米を竹筒でたき、食べました。竹の香りがついた、ピカピカの新米をいただきました。みな笑顔です。里山もきれいになり、おなかいっぱいになりました。

2-7-1 カエルの観察

山王谷津では、冬水田んぼと無農薬、有機栽培によるお米作りをしています。となりの休耕田(草地)を草刈りすることで、バッタの仲間が増え、カエルの餌場となりました。カエルを追いかける子どもたちは、生き生きしていました。

2-7-2 バッタの観察

山王谷津の休耕田を草刈りすると、秋にはバッタがばんばん飛びかいます。バッタが増えると、カエルが増え、サギ類も訪れました。

2-7-3 里山でゲーム

田んぼの周りの草地で色合わせゲームをしました。いろいろな初夏の色が見つけられました。

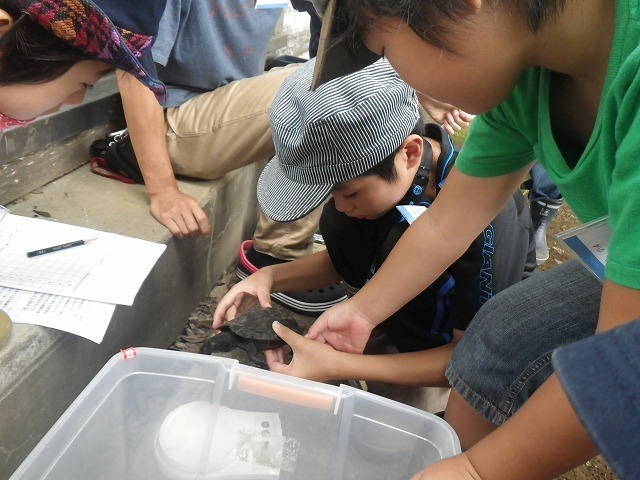

3、カメの観察会(金山落(かなやまおとし))

千葉ニュータウンの周りにはカメがすめる里山がのこっています。東邦大学長谷川雅美研究室の協力のもと、カメの観察会を行っています。カメが住むことができる金山落は土水路で、里山自然が残る貴重な川です。

カメの身体計測

エサを入れた罠を川にしずめます。翌日、罠を引き上げます。エサのにおいにさそわれ、カメが罠に入りました。

罠に入ったカメの身体計測を行いました。種類、雌雄、年齢、背甲長、腹甲長、幅、体重、個体識別番号を記録します。ぼくより先にうまれているね。参加者は、興味深々と野生のカメを観測しました。

4、秘密基地づくり

里山の斜面を使い、伐採した竹を再利用して秘密基地を作りました。竹の葉で屋根をふき、看板をつけて完成です。秘密基地のなかで、お弁当や、焼き芋を食べました。